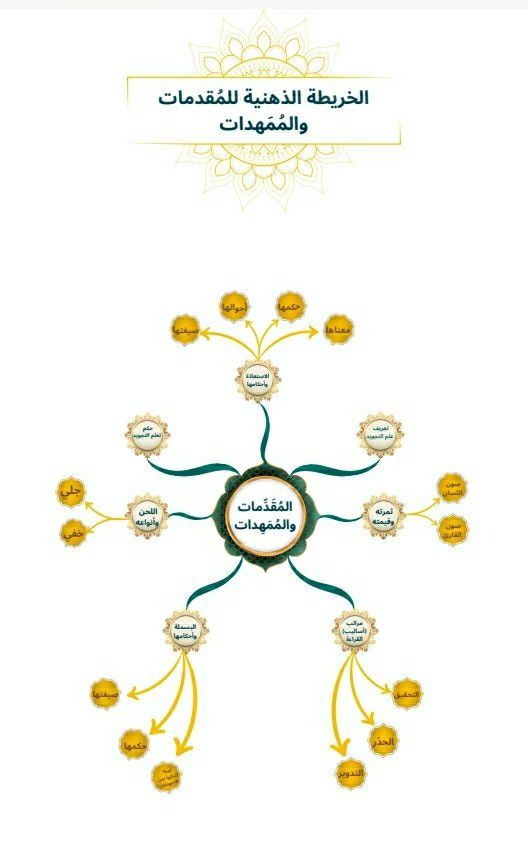

الحلقة الأولى: المقدمات والمُمهدات

علم التجويد: هو واحدٌ من علوم القرآن الكريم، يبحث بصورة رئيسية في القواعد التي تمكن القارئ للقرآن من تلاوته على وجه صحيح كما نُقل عن النبي الكريم ﷺ، وبذلك فهو يستهدف صيانة القرآن الكريم عن الخطأ واللحن سواء كان هذا الخطأ جلياً ظاهراً، أم خفياً مستترا.

وفي هذه المقدمة الموجزة نتعرف على بعض حدود هذا العلم، لأنها تعطى صورة أولية تقربه للقارئ الكريم، كما أن ذلك يُعَدُّ اقتفاء لأثر الكتاب والمؤلفين الذين كتبوا فيه، فمهَّدوا الأرض الوعرة، وسهَّلوا الطريق الصعبة.

تعريف التجويد لغة: مصدر جوَّد تجويداً، بمعنى التحسين، يقال: جوَّد الرجل الشئ إذا أتى به جيّداً، ويقال لقارئ القرآن المُحسن لتلاوته "مُجَوِّد" إذا قرأ قراءة سليمة من الجور والتحريف عند النطق بها. والتجويد اصطلاحاً: إخراج كل حرف من مخرجه، مع إعطائه حقَّه ومُستَحقَّه.

ويُقصد بحق الحرف: صفاته الذاتية مثل الجهر والشدة والاستعلاء والاستفال..... إلخ. ويقصد بمُسْتَحقِّ الحرف: صفاته العرضية التي تنشأ من الصفات الذاتية مثل التفخيم الذي يلحق الحرف نتيجة الاستعلاء، والترقيق الذي يلحق الحرف نتيجة الاستفال.... وهكذا.

ثمرته وقيمته: تظهر ثمرة علم التجويد وقيمته في ناحيتين:

أولاً: صون اللسان عن اللحن والخطأ عند قراءة كتاب الله تعالى، فيكون ذلك مظهراً من مظاهر صيانة القرآن عن التحريف (اللفظي والمعنوي)، ولا يخفى أن ذلك وجه من أوجه حفظ الله لكتابه حيث قال تعالى "إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ" الحجر:9

لنتأمل مثلاً نُطق كلمتي (عصى – محظوراً)، إذا سَلَبْناهما حقَّهما ومُسْتَحقهما، ماذا نرى؟

فحق الصاد في "عصى": الاستعلاء، ومستحقه بسبب الاستعلاء: التفخيم، فيكون معناها من العصيان المعروف. أما إذا جاءت الصاد مستفلة بدل الاستعلاء، فإن مستحقها حينئذ الترقيق، فتؤدى سيناً وتنطق:"عسى"، ويكون معناها حرف ترجي كما هو معروف.

ومثل ذلك يُقال في كلمة "محظوراً" فإنها إذا سُلِبتْ حقَّها ومسْتَحقَّها، فإنها تنطق محذوراً، ولا يخفى ما بين مدلول الكلمتين من فرق كبير. وقد أشار العلامة ابن الجزري – رحمه الله – إلى ذلك وحذَّر منه في قوله:

وَخَلِّصِ انْفِتَاحَ مَحْذُورًا عَسَى ... خَوْفَ اشْتِبَاهِهِ بِمَحْظُورًا عَصَى

هذا المستوى من اللحن مع قبحه وشناعته يُعتبر من أبسط وأخفِّ أنواع اللحن التي تنشأ عن إهمال قواعد التجويد وترك العمل بها، ناهيك عن الأخطاء الكبرى التي تتعلق بالوقف على مالا يصح الوقف عليه، أو الابتداء بما لا يصح الابتداء به، أو الأخطاء المتعلقة بالموصول والمقطوع وغيره.

انظر هداني الله وإياك كيف أن مراعاة أحكام التجويد وقواعده مهما كانت دقيقة وبسيطة، فإن إهمالها وتجاهلها قد يؤدي إلى الإخلال بالمعاني!

ثانياً: صونٌ للقارئ عن الوقوع في البِدَع التي ابتدعها بعض القراء في أزمنة متلاحقة، مثل المبالغة في تحسين الصوت حتى ولو أضرَّ ذلك بالقواعد والأحكام، أو التكلف في الوقف والابتداء على وجه يُفسد المعاني ويخرجها عن المراد منها، أو إطالة المدود والغنن للوصول إلى طبقات صوتية معينة، أو ترعيد المدود والغنن، إلى غير ذلك من المُحدثات التي لا تليق بكتاب الله تعالى.

وعلى كل حال، فإنّ قواعد التجويد وأحكامه بمثابة القُضبان الحديدية الثابتة التي يسير عليها القطار فلا يحيد عنها، إذ إنها تُلْزمه باتجاه معين وسرعات معينة وطرائق معينة وآداء معين.

ولذلك فإنه لا سبيل لتعلم تلك القواعد وتطبيقها، إلا بالقراءة على شيخ مُجَوِّد مُتقن سمع من شيخ مُجَوِّد متقن، مع ملازمة الإخلاص والتجرد لله تعالى، ومواصلة التدريب والتمرين على الآداء السليم، حتى ينتقل القارئ من مرحلة المتتعتعِ إلى مرحلة الماهر، وقد نصح ابن الجزري -رحمه الله- بذلك فقال في مقدمته:

وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ ... إلارياضة امرئ بفكِّه

اللحن وأنواعه:

يقصد باللحن: الخطأ، واللحن في قراءة القرآن الكريم نوعان: لحن جلي: وهو الخطأ الظاهر الذي يُخِلُّ بالألفاظ أو المعاني، ويشترك في معرفته العلماء وغيرهم، مثل تغيير حركة بأخرى، أو حرف بآخر، وهذا النوع حرام يأثم مرتكبه. لحن خفي: وهو الخطأ الخفي الذي يُخلُّ بعرف القراءة، ويعرفه علماء التجويد والقراءات دون غيرهم، مثل ترك الغنة، أو المدِّ، أو عدم إتمام الحركات وتحقيقها، أو مما كان من هذا القبيل، وحكمه: أنه مكروه لمن يعلمه، إذ هو تقصير في ترتيل القرآن المأمور به شرعا.

حكم تعلم التجويد:

بِناءً على ما سبق، يظهر والله أعلم: أن تَعلُمَ قواعد التجويد ومعرفة جزئياتها، فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقيين. أمّا العمل بها عند قراءة القرآن ومراعاتها عند تلاوته(صوناً للألفاظ والمعاني)، فإنَّ ذلك فرض عين على كل مسلم، حيث أمر الله عز وجلَّ بتلاوة كتابه مرتلاً، فقال عزوجلّ "وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا" المزمل :4، قال البيضاوي في تفسيره: “اقرأه على تؤدة وتبيين حروف". (1) وقد نصّ محرر الفنِّ (ابن الجزري) على وجوب الأخذ بالتجويد وحرمة تركه فقال:

وَالأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازِمُ ... مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرَآنَ آثِمُ

مراتب (أساليب) القراءة:

إذا ما دققنا النظر في طُرق القُرَّاء وأساليبهم عند تلاوة القرآن الكريم، نقف على المقصود بمراتب القراءة، فهي لا تعني سوى سرعة القارئ في تلاوته للقرآن الكريم، والكَمِّ المقروءِ في زمن معين.

لذلك يمكن القول بأن القراءة على ثلاثِ مراتب أو سُرْعات، وهي: التحقيق: ويقصد به التؤدة في القراءة، والإتيان بالحروف والكلمات مُحققةً وتامَّة، مع المبالغة في مراعاة أحكام التجويد، بتحقيق المخارج والصفات والحركات، وإشباع المدود والغُنن.

ولعل هذه المرتبة تكون الأنسب في مقام التعليم، ويمكن القول أن الشيخ الحصري – رحمه الله – في المصحف المعلم، استخدم هذه المرتبة. الحَدْر: ويقصد به الإتيان بقراءة سريعة، مع مراعاة أحكام التجويد كاملة، وعدم الإخلال بها، والأنسب في هذه المرتبة أن يقرأ القارئ بقصر المنفصل.

والتدوير: ويقصد به الإتيان بقراءة متوسطة السرعة بين التحقيق والحَدْر، وفيها أيضاً يلتزم القارئ بكافة أحكام التجويد، وغالب المصاحف المرتلة المسموعة للمشايخ المتقنين - مثل المصحف المرتل للشيخ محمد صديق المنشاوي- تستخدم هذه المرتبة، وبعضها يستخدم المرتبة السابقة.

على أن القارئ يجب عليه أن يلتزم بالقراءة المرتلة، امتثالاً لأمر الله تعالى "وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا"، ومعنى ذلك أن يقرأ قراءة طيبة مراعية لأحكام التجويد وقواعده، على وجه يساعد في تدبر الآيات، وتلقِّي الهدايات، سواء قرأ بمرتبة التحقيق أو التدوير او الحَدْر.

ومن خلال ما سبق يظهر أن الترتيل ليس مرتبة من المراتب، ولكنه تعبير عن الطريقة الربانية التي نزل بها القرآن وأمر المسلمين بالالتزام بها، قال تعالى:" وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا" الفرقان: 32.

الاستعاذة وأحكامها:

الاستعاذة: يقصد بها اللجوء إلى الله تعالى وطلب الحماية منه ضد الشياطين، وتشتد حاجة المؤمن إليها عند قراءة القرآن، ليفتح الله له طريق الهداية والانتفاع بالقرآن.

حكمها: الاستحباب، وقيل الوجوب عند بدء القراءة سواء في أول السورة، أو في أوسطها، لمطلق الأمر الوارد في قوله تعالى:" فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" النحل: 98.

صيغتها: الصيغة المشهورة المتفق عليها بين القُرَّاء هي التي وردت في الآية السابقة "أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ".

ولا خلاف بينهم في جواز غير هذه الصيغة من الصيغ الواردة عن أهل الآداء – سواء بالزيادة أو النقصان – مثل (أعوذ بالله من الشيطان)، أو (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم).

أحوالها: 1- الجهر بها وذلك في المحافل الجماعية، وفي مقام التعليم. 2- الإسرار بها، وذلك في الصلاة، وعند مجئ دوره في القراءة الجماعية.

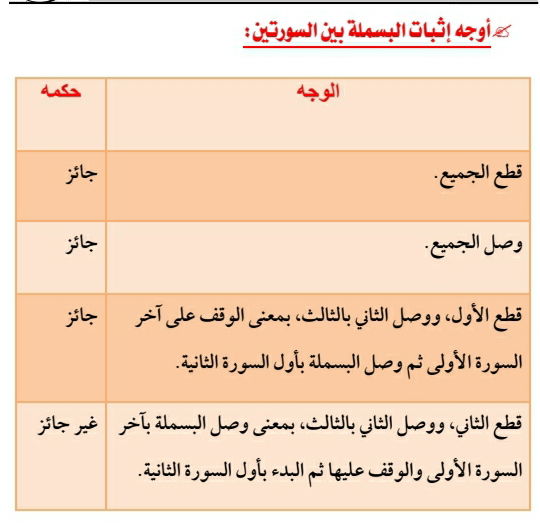

البسملة وأحكامها:

صيغتها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ"

حكمها: في رواية حفص: البسملة آية من آيات سورة الفاتحة، ويجب إثباتها بين السورتين، إلا بين الأنفال والتوبة، اعتماداً على دليلين: الأول: ما رواه أبو داوود بسنده "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنَزَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

الثاني: كتابة الصحابة لها في بدايات السور في المصاحف العثمانية. وقد أثبتَ الشاطبي -رحمه الله- ذلك في الشاطبية فقال :

وَبَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ بِسُنَّةٍ ... رِجَالٌ نَمَوْهاَ دِرْيَةً وَتَحَمُّلَا